Géothermie, hydrogène naturel, minerais critiques, éoliennes… Qui dit transition énergétique, dit exploration du sous-sol. Et qui dit exploitation efficace, rentable et « propre », dit nécessité d’une connaissance fine de la subsurface terrestre. Ceci est possible grâce aux méthodes géophysiques, des techniques permettant d’obtenir une image indirecte du sous-sol et d’en faire une interprétation. On vous explique.

Comment identifier un site propice à l’implantation d’une centrale géothermique ? Comment repérer les structures géologiques les plus favorables à la génération d’hydrogène naturel ? Comment savoir quelles seront les meilleures réserves de minerais stratégiques indispensables à la transition énergétique ? Grâce aux méthodes géophysiques !

« Ces méthodes sont indispensables pour fournir aux géologues et aux géophysiciens les informations dont ils ont besoin pour comprendre le sous-sol. In fine, il s’agit de définir précisément où forer », explique Fabien Cubizolle, ingénieur géophysicien et responsable géophysique chez LookUp (lire interview).

La géophysique est une science qui permet d’imager les propriétés physiques du sous-sol, notamment de déterminer comment ces propriétés se distribuent dans l’espace souterrain.« En les interprétant, on peut localiser les couches géologiques et étudier leur structure. Dans le cadre des énergies renouvelables, comme la géothermie ou l’hydrogène naturel, elles vont permettre de détecter des anomalies pouvant indiquer la présence de fluides, d’un corps géologique particulier ou d’un contexte géologique propice », poursuit le géophysicien.

Exploiter les propriétés physiques du sous-sol

Le sous-sol est en effet constitué de roches de différentes natures ayant des propriétés physiques variées, organisées sous forme de couches sédimentaires ou d’intrusions magmatiques, parfois transformées, déformées, ou encore parcourues de failles (fracture) ou d’aquifères (roche poreuse contenant de l’eau).

Pour étudier et caractériser ces structures géologiques, différentes propriétés physiques des roches peuvent être exploitées :

- leur densité et leur élasticité qui sont directement liées à la vitesse de propagation des ondes sismiques ;

- leur conductivité et leur résistivité, c’est-à-dire leur capacité à conduire ou au contraire à s’opposer à un courant électrique ;

- leur susceptibilité magnétique, c’est-à-dire leur capacité à être magnétisées (cette susceptibilité reflète la teneur des roches en minéraux ferromagnétiques, comme la magnétite) ;

- leur capacité à faire varier le champ gravitationnel, les anomalies positives étant liées à la présence de roches de faible densité ou de cavités, alors que les anomalies négatives sont liées à la présence de roches plus denses ou de gisements métalliques ;

- leur conductivité électromagnétique qui est influencée par la présence d’eau souterraine ou d’aquifères, de minéraux conducteurs, mais aussi d’hydrocarbures.

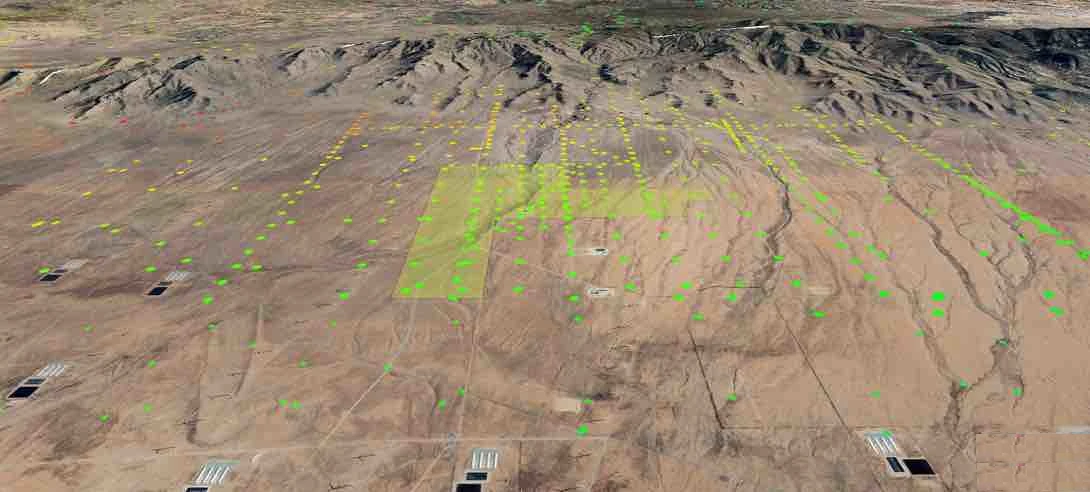

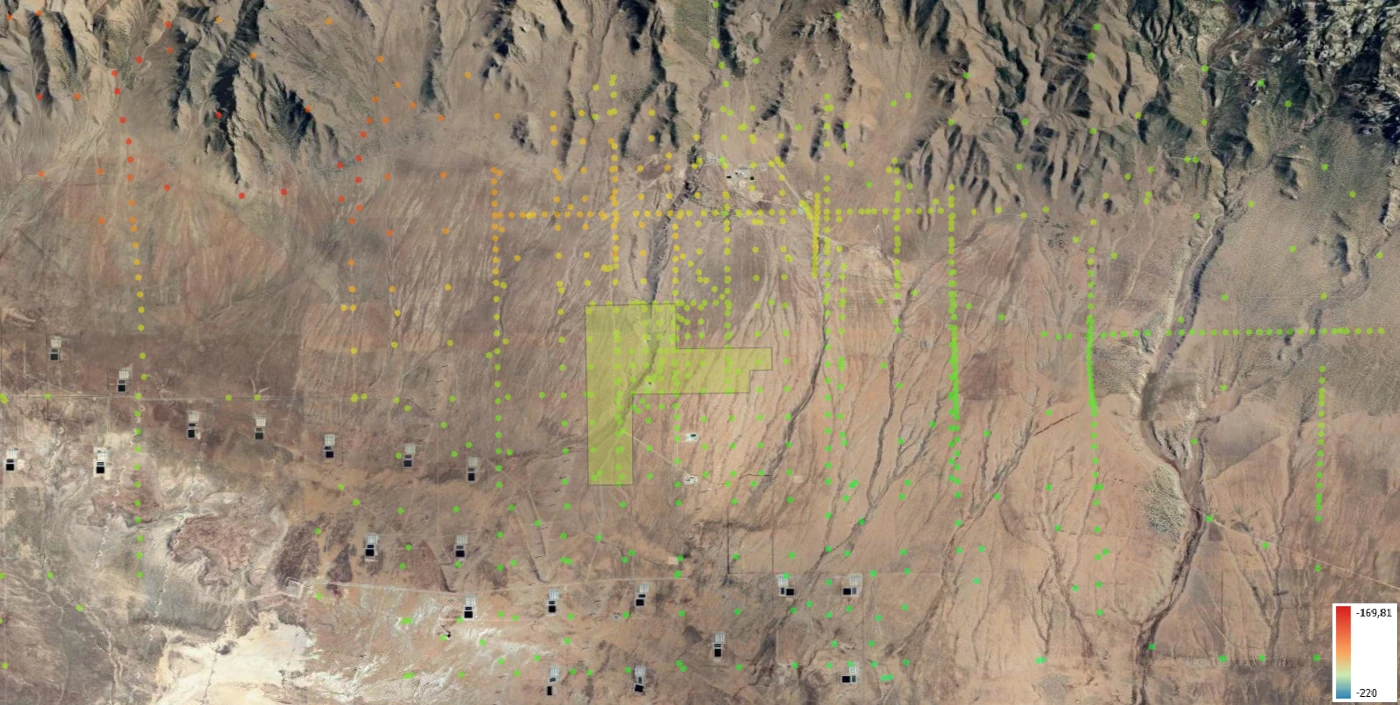

Projection des résistivités (en Ω.m) mesurées par magnétotellurie sur le domaine géothermique de FORGE Utah (encadré en jaune)

Une approche respectueuse du sous-sol

Les mesures de ces différentes propriétés vont pouvoir être réalisées de manière respectueuse du milieu. Les méthodes géophysiques sont en effet :

- « non intrusives » : elles sont appliquées à partir de la surface, donc n’impliquent pas de forer ;

- « non-destructrices » : elles ne modifient ni les propriétés ni la structure du sous-sol.

Récolter les données

La première étape consiste à récolter les données du sous-sol — on parle de « campagne d’acquisition ». Elle implique le recours à deux types de méthodes :

- Les méthodes « passives » : utilisation de signaux naturellement émis par la terre (ondes sismiques liées à la tectonique des plaques) ou le soleil (ondes électromagnétiques comme les vents solaires à l’origine des fameuses aurores boréales) ;

- Les méthodes « actives » : utilisation de signaux provenant de sources « artificielles », telles qu’un courant électrique émis par des électrodes, des ondes sismiques émises par des camions vibreurs, un champ électromagnétique émis par des antennes, etc. Selon les cas, les signaux sont générés depuis la surface du sol, depuis le sous-sol (au niveau de puits) ou depuis les airs (drones, avions, satellites).

Ces ondes vont traverser les différentes couches géologiques et revenir vers la surface pour être enregistrées par des capteurs positionnés à la surface du sol ou sur des structures aériennes. Les différentes propriétés des roches vont influencer, chacune de manière différente, la propagation de ces ondes.

En captant ces dernières une fois qu’elles ont traversé les structures souterraines, on va pouvoir obtenir des informations détaillées sur les formations géologiques et en déduire l’architecture du sous-sol. C’est exactement le même principe qu’une échographie médicale.

Quelques exemples de méthodes géophysiques

Les méthodes sismiques

- La sismique réflexion va permettre de mesurer le temps de trajet des ondes sismiques traversant le sous-sol et d’en déduire la densité des roches. Ces ondes pénètrent et sont réfléchies au niveau des interfaces entre les différents niveaux géologiques ce qui modifie leur vitesse. En mesurant ces variations de vitesse, on peut déduire la structure des couches sédimentaires, notamment d’y déceler des failles.

- La sismique réfraction se fonde sur le même principe que la sismique réflexion, mais elle se base cette fois sur la mesure de la vitesse des ondes qui, avant de rejoindre la surface, se propagent le long des interfaces entre les niveaux géologiques. Elle permet de mesurer la pente et la profondeur des couches géologiques, et de déterminer la nature des roches.

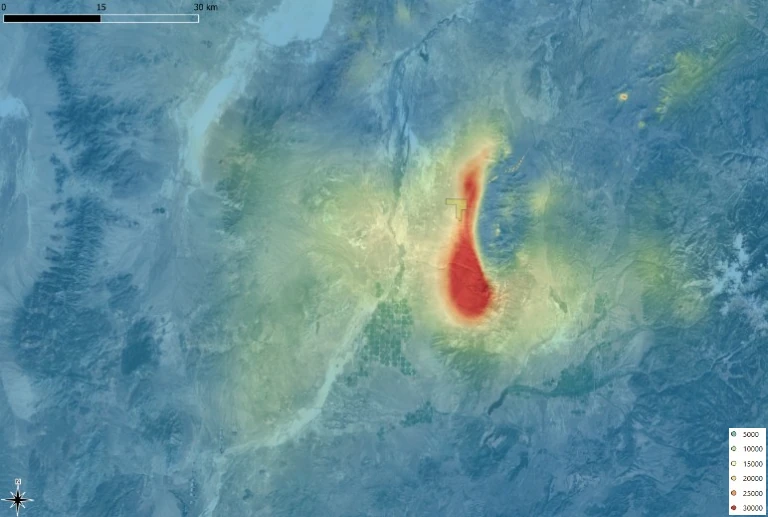

Les méthodes potentielles

- La gravimétrie consiste à mesurer les variations de champ de pesanteur. Il s’agit de repérer des « anomalies » (positives ou négatives) liées à des variations de densité des roches du sous-sol. Cette méthode permet de délimiter les structures géologiques et de détecter la présence d’une cavité ou d’un fluide (zones « hydrothermalisées »).

- Le magnétisme (ou magnétométrie) consiste quant à lui à mesurer les variations à l’intérieur du champ magnétique terrestre, à l’aide d’un magnétomètre. Il permet de détecter des métaux ferromagnétiques (fer, acier, nickel…) ou des contrastes magnétiques, liés par exemple à la présence de failles ou de plis.

Les méthodes électriques

Elle consiste à injecter un courant électrique dans le sol à l’aide d’une paire d’électrodes et à mesurer la différence de potentiel grâce à une autre paire d’électrodes. Elles vont permettre d’identifier des zones riches en minerais, mais aussi de localiser des aquifères.

L’électromagnétisme

Il s’agit de méthodes telles que la CSEM (Controlled Sources ElectroMagnetic) ou la magnétotellurie. Elles consistent à enregistrer une variation du champ électromagnétique liée à la résistivité ou au contraire la conductivité des roches du sous-sol. Ces méthodes permettent de déduire la nature magnétique des roches souterraines et de repérer la présence de fluides ou de minéraux.

Anomalie de Bouguer complète en mgal (gravimétrie) sur le domaine géothermique de FORGE Utah

Intégrer les différentes méthodes pour réduire les incertitudes

Chacune des méthodes géophysiques permet d’obtenir des données correspondant à une seule propriété physique des roches du sous-sol, et chacune a sa propre résolution. Ces données interprétées individuellement ne donneront qu’un aperçu partiel de la nature des formations géologiques. En revanche, en les agrégeant pour les interpréter conjointement, il devient possible de lever certaines ambigüités — donc de réduire les incertitudes — et d’obtenir un modèle géologique à la fois robuste et précis.

Par Véronique Molénat.

Nota bene : Légende de l’image principale : toutes les données produites sur le site FORGE de l’Utah sont disponibles sur le site web Geothermal Data Repository (https://www.gdr.openei.org/).